生物陶瓷复合聚己内酯(PCL)支架广泛应用于骨缺损修复研究。其中,生物活性玻璃(BG)因其特有的无机非晶态结构、生物活性及骨结合特性,被认为是优异的骨类修复材料。然而,普通的BG和介孔BG孔道致密、比表面积低限制了整体支架的机械性能和生物活性,往往需要增大BG的比例来掩盖这些缺点。3D打印可以依据骨的结构以及骨缺损类型,在成像数据和计算机辅助设计模型的辅助下,直接逐层制造高度精确的三维实体,广泛应用于骨组织工程。聚合物和生物陶瓷的3D打印可以极大的满足支架的性能要求,是目前研究的热点。

广东省科学院生物与医学工程研究所许为康团队和遵义医科大学附属第二医院瓦庆德团队制备出高比表面积和孔径的树枝状介孔结构生物活性玻璃(MBG)。将不同比例的MBG粉末与PCL混合,应用3D 打印机制备MBG/PCL支架。对复合支架进行理化性能和免疫协调成骨性能研究,从而优选具备最佳抗压强度和成骨活性的MBG比例支架。最后,依据最佳MBG比例制备出不同纤维直径和孔径的MBG/PCL支架,探索纤维粗细和孔径在支架理化性能和调控巨噬细胞(MP)向M2表型极化并促进成骨潜能上的影响。

1、主要内容

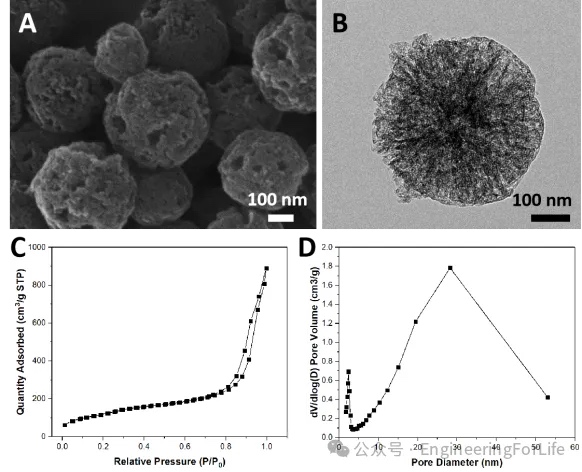

图1 MBG的表征

MBG是由许多纳米级别的小颗粒堆积组合形成的微球,玻璃微球分散性好,表面疏松多孔,孔道呈树枝状分布。MBG的N2吸附脱附曲线符合介孔材料的IV型等温线,经过计算可得出生物活性玻璃微球的比表面积为457.14m2/g,孔体积为1.38cm3/g,平均孔径为11.83nm。

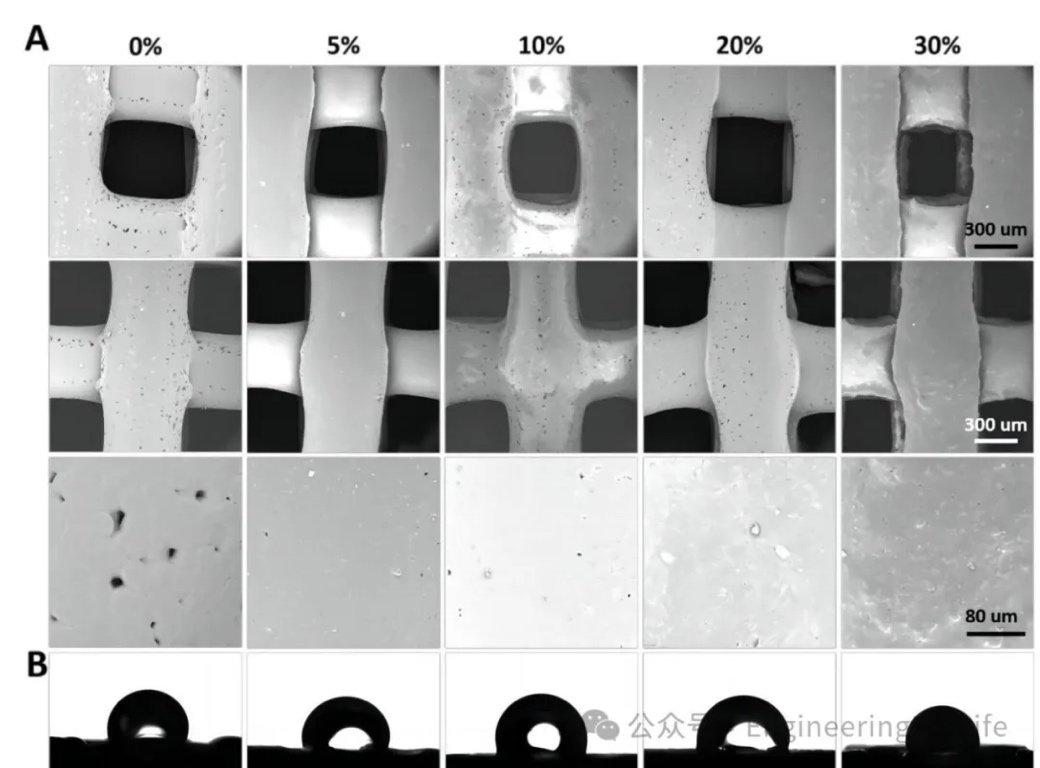

图2 MBG/PCL支架的表面形貌及接触角

各组支架丝径粗细均匀,纤维方向相差90°相互交错。支架表面存在散在孔隙,5MBG/PCL、10MBG/PCL、20MBG/PCL、30MBG/PCL支架表面可见MBG颗粒附着。从高倍镜下看,支架表面的粗糙度随着MBG含量的增加而增加,以30MBG/PCL最为显著。这些粗糙面可以为细胞提供粘附的位点,更有利于引导细胞增殖、分化等行为。此外,MBG的加入改善了PCL材料的亲水性,其改善程度与MBG浓度相关。

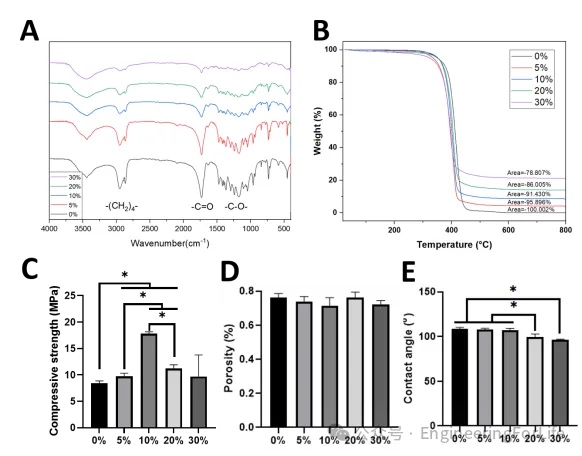

图3 MBG/PCL支架的理化特性

各组支架均出现PCL的特征峰,其中2850-3000cm-1处–(CH2)4–为CH伸缩振动,1750cm-1处是C=O伸缩振动峰,1150-1250cm-1代表-C-O-。随着MBG含量的增加,PCL原有的特征峰逐步降低。通过对各组支架进行热重分析,支架剩余无机颗粒的质量与混入MBG的比例基本一致。在支架的抗压缩性能测试中,我们可以看到随着MBG含量的增加PCL的抗压能力逐渐增强。以10%最显著。但在此基础上,随着MBG含量的增加支架的抗压强度逐步下降。20%和30%支架在达到抗压峰值后迅速坍塌。这是因为PCL包裹MBG颗粒类似于“海-岛”结构。我们推测,当MBG(“岛”组分)含量进一步增大时,对PCL(“海”组分)的整体连接性能产生了不利的影响,进而降低支架的最大抗压强度。同时,较大比例的MBG在PCL中团聚,使得抗压形变过程中受力不均导致支架整体坍塌。

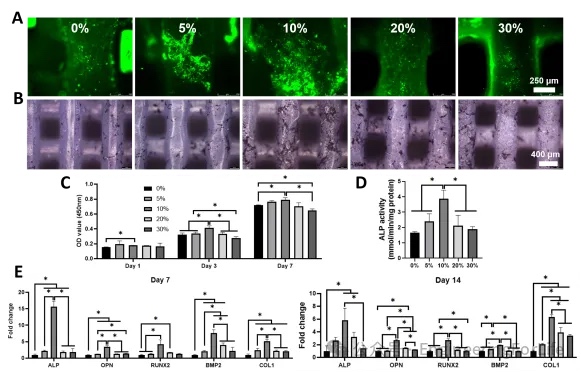

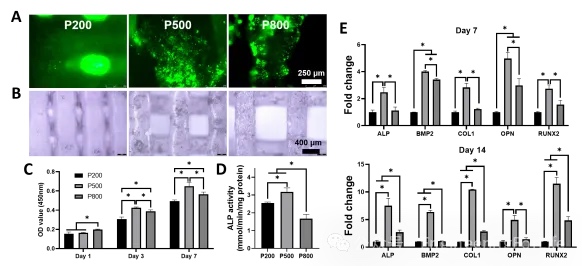

图4 MBG/PCL支架的细胞相容性和成骨性能

BMSCs在各组支架上增殖的OD值随着培养时间的增加而增加,10MBG/PCL组增殖活性显著优于其他组。在成骨分化早期,5MBG/PCL、10MBG/PCL、20MBG/PCL、组成骨基因(ALP、OPN、BMP2)的表达量显著高于0MBG/PCL组,而30MBG/PCL与0MBG/PCL组差异不显著。在COLI的表达中则是含MBG的支架显著高于纯PCL组。值得注意的是,相比其他组,10MBG/PCL组支架在上述基因的表达上调中最为显著。在RUNX2的表达中,10MBG/PCL组同样显著高于0MBG/PCL和5MBG/PCL组,而与20MBG/PCL、30MBG/PCL无显著差异。成骨诱导14天后,相比其他组,10MBG/PCL组仍最显著地上调OPN、RUNX2、BMP2、COLI的表达。在ALP表达中,10MBG/PCL和20MBG/PCL显著优于0MBG/PCL组,同时10MBG/PCL>30MBG/PCL,而其余各组之间却无显著差异。将BMSCs与支架共培养,成骨诱导7天进行ALP定量分析,10MBG/PCL组支架ALP表达量最高,而其余各组之间差异不显著,这也与ALP染色的结果一致。综上所述,在PCL材料中掺入MBG,可以增强其体外成骨性能,其中以10MBG/PCL支架的促BMSCs成骨分化性能最为优异。研究表明,BG释放的Si2+、Ca2+、P5+离子在与BMSCs等细胞接触过程中会调控细胞周期并上调或激活成骨基因的表达,且纳米尺寸的BG具备更强的生物活性,尺寸较小的生物玻璃促使细胞由G0/G1期向S/G2期能力更强,而尺寸大的生物玻璃使得更大比例的细胞保持在G0/G1期。这可能是含量20%、30%MBG支架增殖活性显示较低的原因(MBG在PCL表面团聚)。

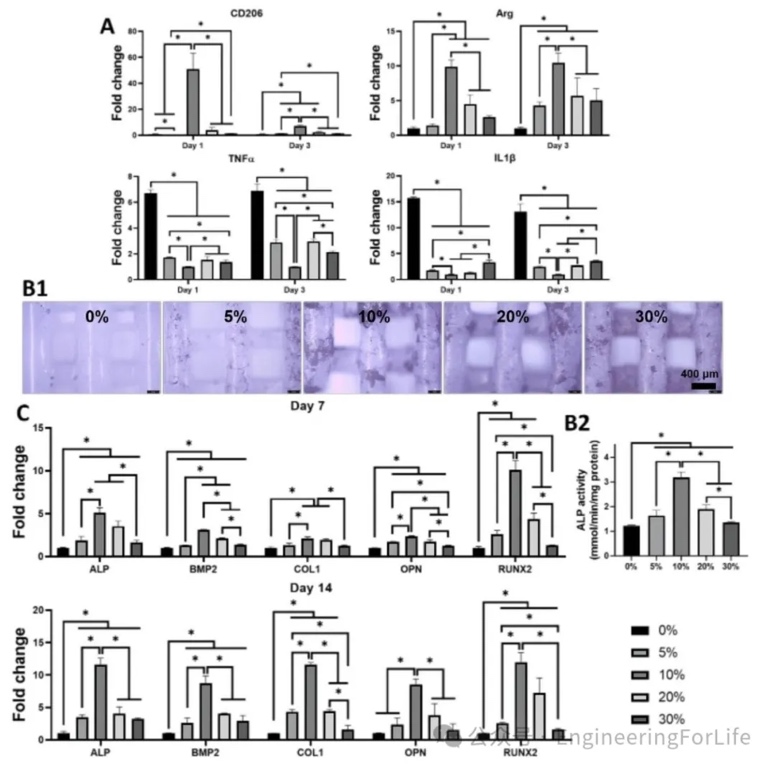

图5 MBG/PCL支架的免疫调控性能

10MBG/PCL支架上调巨噬细胞M2型基因(CD206、ARG)表达以及抑制M1型基因(TNF-α、IL-1β)表达的性能最显著。相比与纯PCL支架,MBG赋予了PCL一定的促MP向M2表型极化的能力。为了评价支架介导MP的M2极化促进BMSCs成骨分化的潜能,在各组支架中加入相应的MP条件培养基进行促BMSCs成骨分化研究。MP条件培养基下10MBG/PCL组上调成骨相关基因(ALP、RUNX2、OPN、COLI、BMP-2)的表达最显著,ALP染色和定量同样如此。我们推测这与MBG的剂量相关,更高浓度的MBG可能会延长MP向M1极化的过程,表达更多的M1表型基因TNF-α和IL-1β,不利于炎症的清除。

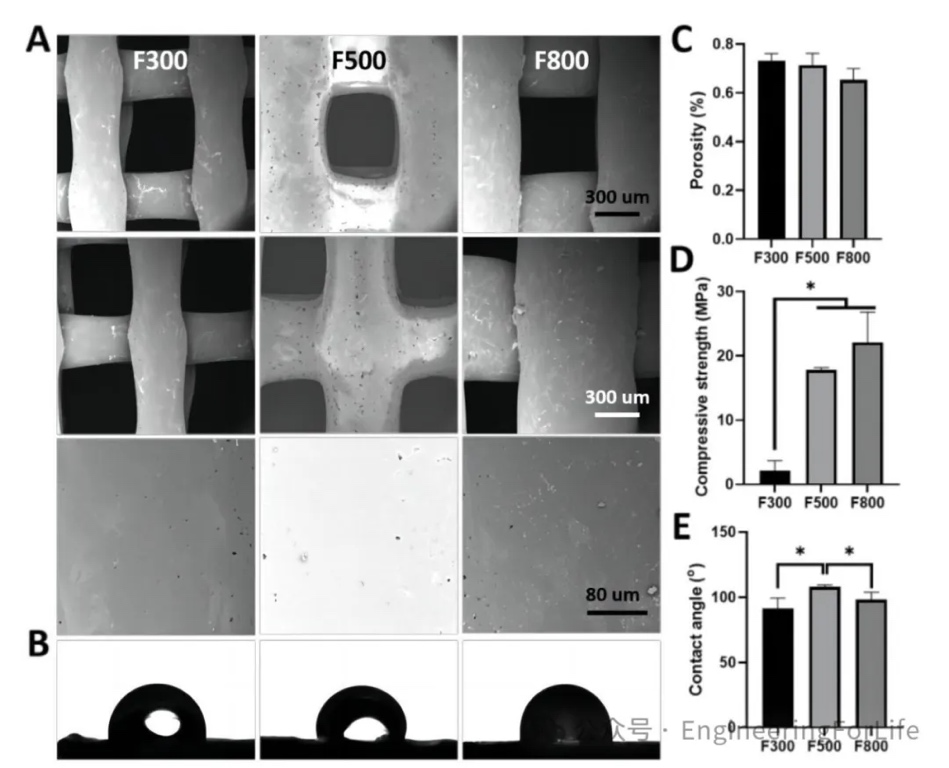

图6 F300、F500、F800表面形貌和理化性能

以10MBG/PCL支架为模板设定3D打印参数。打印统一孔径500um,不同纤维直径(300um、500um、800um)的三组支架,分别标记为F300、F500、F800。支架的亲水性和抗压强度以F500最佳。当纤维直径减少200um,支架的抗压性能则降低15.72MPa。纤维直径增加300um,支架的抗压性能则上升4.28MPa。更粗的纤维增加了支架的受力面积,因此整体表现为支架的抗压能力随着纤维的增粗而增强。三组支架的孔隙率则与抗压性能相反,相比F500,F300的孔隙率增加1.73%,而F800则下调了6.06%。

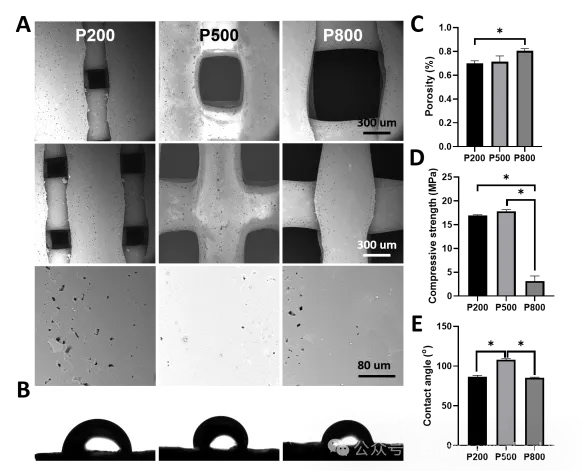

图7 P200、P500、P800表面形貌和理化性能图片

打印统一纤维直径500um,不同孔径(200um、500um、800um)的支架,分别标记为P200、P500、P800。P500的接触角最大,而P200和P800的接触角无显著差异。支架的孔径越大孔隙率越高,同时,支架的抗压强度随着孔径增大而下降。这可能是孔径的增宽降低了支架的受力面积,进而导致抗压能力的减弱。

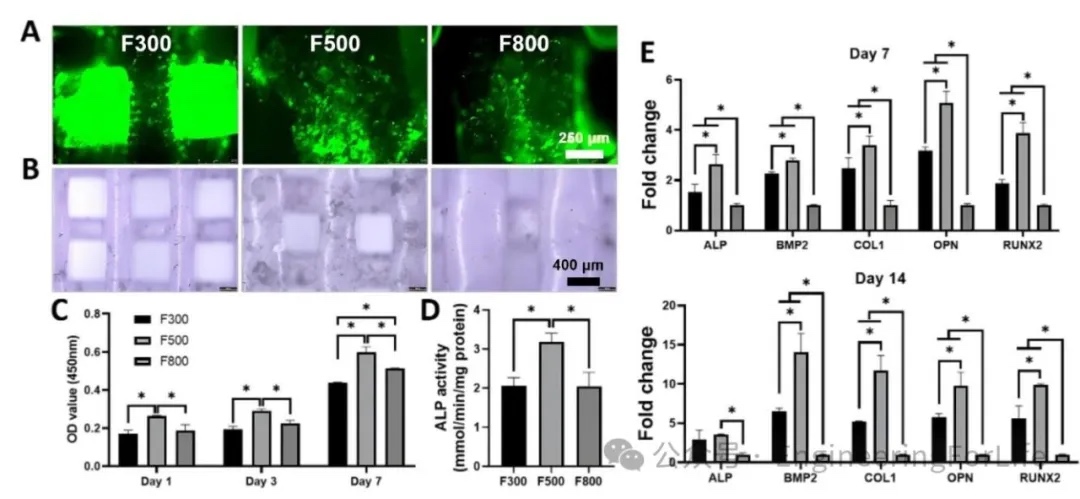

图8 F300、F500、F800细胞增殖活性和成骨性能

BMSCs能在不同纤维直径支架上定植,其中F500的荧光数量最多,其次为F800,这与细胞增殖的OD值梯度相符。这是由于纤维越细单位面积内丝径数目越多,能为细胞提供更多的粘附位点。但是,由于F300相对弧度较大,反而最不利于细胞早期粘附。细胞粘附的差异同样反应在成骨性能上,F500上调成骨基因(ALP、RUNX2、OPN、COLI、BMP-2)的表达最为显著,F300次之,最低的是F800。然而,在ALP染色和定量中虽然仍以F500最佳,但是F800、F300却无显著差异。

图9 F300、F500、F800促RAW264.7细胞极化和免疫调控成骨性能

在炎症基因的表达中,较粗的纤维和较大的孔径似乎更有利于细胞外基质的分泌和沉积,倾向于修复表型M2基因(CD206、ARG)的表达。F500显著抑制了M1型基因(TNF-α、IL-1β)的表达,F300却显著上调M1型基因,然而在第3天的TNF-α表达中F800>F300。然而,F300诱导MP极化为M2的性能要优于F800,这可能是同等面积下,F300的纤维交叉较多,有利于MP的拉伸,促进M2极化。在MP条件培养基的介导下,在各个时间点上,F500促进成骨基因(ALP、OPN、BMP-2、COLI)的表达上调最为显著。在RUNX2的表达中,第7天F500显著高于F800,与F300无显著差异。第14天,F300优于F800,但F500与其余两组未表现出差异。F300和F800在ALP的染色和定量中未出现显著差异,F500能显著的促进ALP分泌。总的来说,在免疫调控成骨性能上,F500>F300>F800。

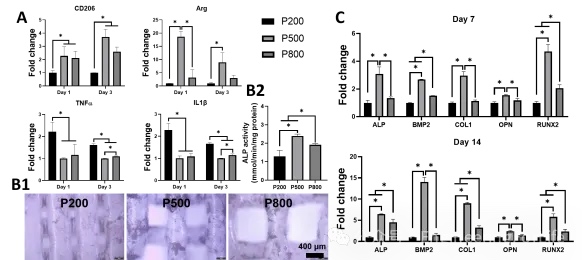

图10 P200、P500、P800细胞增殖活性和成骨性能

将支架与BMSCs共培养,在第1天的增殖中,P800的OD最高,P200与P500无显著差异。而在3、7天,P500的细胞增殖活性显著上调。总体上,BMSCs的增殖活性P500>P800>P200。在共培养三天后的荧光染色中,我们同样可以看到这样的趋势。在第7天的ALP染色和定量中,我们可以看到P500具有最显著的ALP表达效果。在成骨基因ALP、OPN、RUNX2、BMP-2、COLI的表达中,P500的上调性能最显著。较小的孔径不利于成骨组织表型的功能分化,足够大(>250um)的孔径利于骨的矿化。而P500具备最显著的成骨潜能,这可能是纤维直径500um、孔径500um的支架处于理化性能、细胞粘附和营养物质交换之间最佳的平衡状态。

图11 P200、P500、P800促RAW264.7细胞极化和免疫调控成骨性能

如图11所示,大孔径似乎更能促进MP向M2表型极化。相比P300,P500和P800显著上调CD206和ARG的表达,同时,第一天的ARG表达P500>P800,而其他情况下P500和P800无显著差异。P200诱导炎症基因(TNF-α、IL-1β)的表达最显著,P800次之,P500显示出显著的抑制效果。P200和P800促MP极化的能力弱于P500,这可能也是支架性能和细胞渗透未达到最佳平衡所致。在MP条件培养基的介导下,在各个时间点上,P500显著上调成骨基因的表达,P800的体外免疫成骨性能要优于P200。同样的,在ALP的染色和定量中,P500表现最显著的活性。

2、总结与展望

我们合成了高活性的MBG,提升了PCL支架整体的抗压性能和生物活性。其中10MBG/PCL具备最高的抗压强度(约是纯PCL支架的2倍)和最优异的体外诱导成骨活性。10MBG/PCL支架显著的抑制了MP的M1表型极化过程,上调M2抗炎表型基因。进一步探索发现,支架的理化性能和成骨活性同时受纤维粗细和孔径大小的影响。然而,支架的孔径大小比纤维粗细更能诱导MP的极化。总之,纤维直径500um、孔径500um的10MBG/PCL支架具备最佳的成骨潜能,能显著诱导MP向M2表型极化,且该组最能介导巨噬细胞极化进而诱导BMSCs成骨分化,形成利于骨再生的免疫微环境。本研究向BG复合PCL支架性能的探索迈进了一步,为骨移植材料的研发提供了新的思路。

参考资料:https://doi.org/10.36922/ijb.3551

(责任编辑:admin) |